Gibt es eine europäische Geschichte der Umwelt? Bemerkungen zu einer überfälligen Debatte

Von Frank Uekötter

Der Hinweis auf die Vielgestaltigkeit des Kontinents gehört zu den Standardthemen der warmherzigen Europarhetorik, die seit Jahrzehnten als Begleiterscheinung des europäischen Einigungsprozesses zu vernehmen ist. Wenige Themenfelder eignen sich dafür jedoch so gut als Anschauungsmaterial wie die natürliche Umwelt. Die europäische Natur umfasst Hochgebirge ebenso wie küstennahes Flachland, feuchte und aride Gebiete, waldreiche und waldarme Regionen und so fort. Klimatisch reicht das Spektrum von der arktischen Tundra bis zu den mediterranen Subtropen. Wenn man ein wenig Großzügigkeit walten lässt und auch das zur EU gehörige Überseedepartment Französisch-Guayana mit einbezieht, ist sogar ein Stückchen tropischer Regenwald Teil Europas. Ganz offenkundig gibt es nicht „die“ europäische Umwelt, sondern vielmehr eine Vielzahl natürlicher Umwelten, deren Umrisse mit Staatsgrenzen nur im Ausnahmefall übereinstimmen.

Es dürfte deshalb entbehrlich sein, am Anfang dieses Essays zunächst das Odium des ökologischen Determinismus zu exorzieren, der wohl immer noch ein wenig über der Umweltgeschichte hängt.[1] Eine spezifisch europäische Signatur in der Umweltgeschichte der Welt wird sich – wenn überhaupt – aus dem Wechselspiel zwischen menschlichen und natürlichen Faktoren ergeben, das seit jeher im Zentrum der umwelthistorischen Forschung steht. Eine solche Sicht läuft freilich darauf hinaus, die natürliche Vielfalt mit der Diversität der europäischen Kulturen quasi zu multiplizieren, und das dürfte ein wesentlicher Grund sein, warum solche übergreifenden Überlegungen bislang erstaunlich selten sind.[2] Der Boom umwelthistorischer Forschung, den Europa in den vergangenen Jahren erlebt hat, entwickelte sich ganz überwiegend im berühmt-berüchtigten Container des Nationalstaats, so dass Versuche einer Umweltgeschichte Europas bislang selten und durchaus unbefriedigend sind.[3]

Es wäre nun zweifellos vermessen, dieses Defizit im Rahmen eines kurzen Essays korrigieren zu wollen. Vielmehr geht es hier um eine konzise Intervention in explorativer Absicht, die fünf Perspektiven einer europäischen Umweltgeschichte auszuleuchten sucht und damit verdeutlichen will, wie sehr die Umweltgeschichte hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt, wenn sie sich transnationalen Perspektiven weiterhin verschließt. Referenzpunkt sind dabei die Umweltprobleme der Industriemoderne, auch wenn die folgenden Bemerkungen zum Teil über den Rahmen der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts hinausreichen. Auf eine nähere Diskussion der Literatur kann umso leichter verzichtet werden, als der Verfasser diese bereits an anderer Stelle erörtert hat.[4] Die Fluidität des Mediums Internet mag hier als Schutzschild für dieses zwangsläufig provisorische Unterfangen dienen.

1. Ressourcen

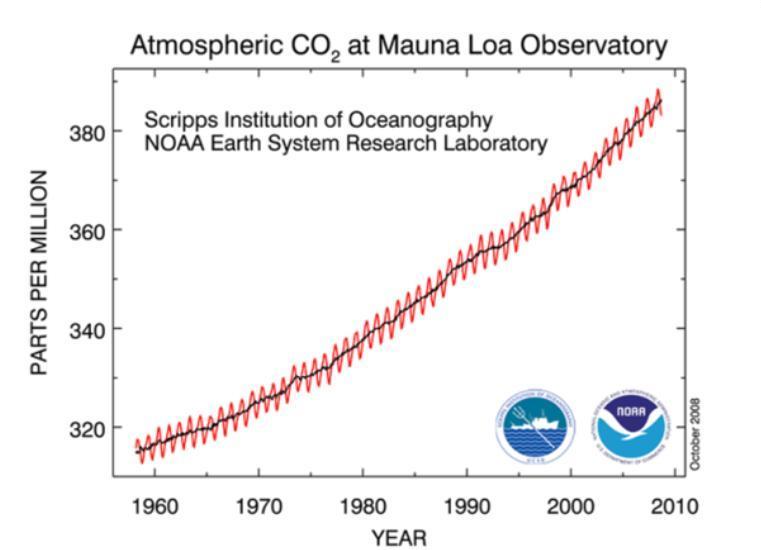

Bewusst setzt dieser Versuch bei der materiellen Basis an. Ressourcenfragen standen in der umwelthistorischen Forschung von Anfang an auf der Agenda, sind jedoch in jüngster Zeit – vielleicht im Zuge der kulturalistischen Wende des Faches – ein wenig ins Hintertreffen geraten. Nichts dokumentiert jedoch die welthistorische Besonderheit der Industriemoderne nachdrücklicher als die Tatsache, dass sie auf die Ausbeutung eines über Jahrmillionen akkumulierten Vorrats fossiler Brennstoffe binnen weniger Generationen hinausläuft. Eine der Folgen zeigt die folgende Abbildung, die auf Messungen des Manau Loa Observatory beruht, einer Forschungseinrichtung, die die US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration auf Hawaii unterhält. Seit 1958 wurde an diesem Ort, der durch seine Isoliertheit eine besondere Unempfindlichkeit gegenüber lokalen Einflüssen aufweist, regelmäßig die atmosphärische Kohlendioxidkonzentration gemessen. Das Ergebnis sieht in der grafischen Aufbereitung folgendermaßen aus:

Die Messergebnisse des Mauna Loa Observatory, die oft verkürzt als Mauna Loa-Kurve oder Keeling-Kurve (nach dem Initiator der Messungen Charles David Keeling) bezeichnet werden, sind einer der Eckpfeiler der modernen Klimaforschung und deshalb längst weltberühmt.[5] Zugleich ist die Kurve auch ein historisches Dokument, spiegelt sie doch die ökologischen Folgen des Übergangs vom solaren zum fossilen Energiesystem in komprimiertester Form. Aus Sicht des Historikers, der berufsbedingt die Offenheit historischer Situationen zu betonen hat, ist die Stetigkeit des Anstiegs mit seiner naturgesetzlich anmutenden Unerbittlichkeit eine fast schon obszöne Zumutung. Seit Beginn der Messungen gab es einen Rückgang der Konzentration nur im Rahmen des jahreszeitlich bedingten Zyklus.

Es bedarf freilich keiner langen Begründung, dass der globale Anstieg der Kohlendioxidkonzentration nicht nur Resultat europäischer Prozesse ist. Schon ein kurzer Blick auf die Emissionsentwicklung in den USA und Asien lässt erkennen, dass das Niveau der Kohlendioxidemissionen nicht den schlechtesten Indikator für den globalen Grad industriemoderner Entwicklung darstellt. Wenn überhaupt, könnte man von der Globalisierung eines amerikanischen Stils des Ressourcenhungers sprechen, und das gilt nicht nur für das naheliegende Beispiel der Individualmotorisierung. Im Zuge der Westexpansion der USA im 19. Jahrhundert entstand eine Unbekümmertheit im Umgang mit natürlichen Ressourcen, für die es im engen industrialisierten Europa keine rechte Parallele gab. Gewiss war gedankenlose Ausbeutung kein gänzlich uneuropäisches Phänomen, wie schon ein flüchtiger Blick auf vormoderne Schlüsselressourcen wie Holz und Torf zeigt, aber es ist doch bezeichnend, dass Waldwirtschaft in vielen europäischen Ländern längst ein fest etablierter Teil staatlicher Politik war, als in den USA noch die ungebremste Abholzung dominierte. Die Rücksichtslosigkeit, die den modernen Umgang mit Ressourcen prägt, scheint deshalb insgesamt gesehen eher eine amerikanische als eine europäische Erfindung zu sein, auch wenn sie in Europa bald eifrige Adepten fand.[6]

Die Ressourcengeschichte ist jedoch nicht zu generell, um einem europäischen Weg Konturen zu verleihen, sondern auch zu spezifisch. Die bisherige Forschung lässt schließlich erahnen, dass die Geschichte der Energie und der Ressourcenausbeutung vor allem dort an Profil gewinnt, wo sie im regionalen Rahmen betrieben wird. Europa hat Länder wie Norwegen, Österreich und Schweiz, in denen die Hydroelektrik aus topographischen Gründen eine große Rolle spielen kann, Staaten mit großen Erdöl- und Erdgasvorräten wie Großbritannien, Norwegen, Russland und den Niederlanden, ja mit Rumänien gibt es sogar einen europäischen Staat, der zur nicht allzu großen Gruppe der ehemaligen Ölstaaten gehört. Während Frankreich, Litauen, Belgien und die Slowakei mehr als die Hälfte ihres Stroms aus Atomkraftanlagen beziehen, hat Österreich per Plebiszit den Verzicht auf Kernenergie im eigenen Land beschlossen. Hinzu kommen regionale energetische Sonderwege, etwa die große Bedeutung der Windkraft in Dänemark oder die Braunkohle in Rheinland, Sachsen und Südbrandenburg. Das neumodische Reden vom „Energiemix“ ist im Grunde genommen nicht mehr als das Anerkenntnis einer längeren historischen Entwicklung und noch dazu ein ziemlich klarer Fall terminologischer Verharmlosung, denn der Energiemix ist kein wohlschmeckender Cocktail, sondern vielmehr Spielfeld brutaler Machtkämpfe.

Die globale Konvergenz der Konsummuster im 20. Jahrhundert geht also mit einer Differenzierung der energetischen Profile auf der Anbieterseite einher. Im späten 19. Jahrhundert war die Situation noch übersichtlicher gewesen: Die totale Abhängigkeit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts von der Steinkohle lässt selbst die gegenwärtige Abhängigkeit von arabischen und russischen Öl- und Erdgasproduzenten als vergleichsweise harmlos erscheinen. Noch ähnlicher waren die energetischen Profile vor dem Zeitalter der fossilen Energieträger; die paneuropäische Debatte über die Holznot, die sogar waldreiche Länder wie Finnland nicht unberührt ließ, ist da ein wichtiger Fingerzeig. Aber vielleicht ist das entscheidende Charakteristikum des europäischen Weges in der Moderne ja diese Vielfältigkeit? Mit Blick auf das homogenere Profil der Vereinigten Staaten hat diese Überlegung einiges für sich. Allerdings wissen wir bislang zu wenig über die historische Entwicklung der Vernetzung europäischer Energiemärkte, um über die Vielfalt der Energieproduktion Europas ein kompetentes Urteil zu fällen.

2. Staatlichkeit

„Europa hat den Staat erfunden“, beginnt Wolfgang Reinhard seine Geschichte der Staatsgewalt.[7] Tatsächlich deutet einiges auf eine Sonderrolle des Staates in der europäischen Umweltgeschichte hin. Hier gab es nicht die koloniale Situation Afrikas und Lateinamerikas, in der die Instanzen des Flächenstaats primär als Ausbeuter auftraten, und auch nicht die Situation der USA, in denen die Umweltprobleme erst massiv anwuchsen, bis um 1900 unter den Leitbegriffen „conservation“ und „efficiency“ hurtig mit der Einrichtung regulierender Instanzen begonnen wurde.[8] In der europäischen Umweltgeschichte war der Staat stets präsent, und schon dies markiert eine welthistorisch außergewöhnliche Situation.

Nur: War diese staatliche Regulierung auch effektiv? Machte es wirklich einen Unterschied für die Ökobilanz des europäischen Modernisierungsprozesses, dass er von vergleichsweise starken staatlichen Akteuren flankiert wurde? Eine Antwort fällt nicht nur mit Blick auf die offenkundige Vielfalt der europäischen Nationalstaaten schwer. Einerseits wird niemand in die Zeit eine naiven Umweltgeschichte zurückfallen wollen, in der eine Effektivität staatlicher Regulierung rundweg verneint und stattdessen eine unheilige Allianz von Staat und Industrie eher suggeriert als bewiesen wurde. Andererseits wird man wohl kaum von einer beeindruckenden Leistungsbilanz sprechen können. Schon im Umgang mit Verschmutzungsproblemen, als potentiell sanktionierbare Akte für staatliche Intervention relativ einfach strukturiert, erwiesen sich die europäischen Staaten als notorisch schwach, und bei komplexen Aufgaben ist die Situation erst recht eindeutig. Die für Umweltfragen kritische Raumplanung entwickelte sich selbst in Deutschland mit seiner vielgerühmten Bürokratie erst im 20. Jahrhundert, als die Eigendynamik der Industriemoderne längst Fakten geschaffen hatte.[9] Der Verfasser hat in seiner Studie der Luftreinhaltung gezeigt, dass sich das Umweltmanagement der preußisch-deutschen Bürokratie bis weit ins 20. Jahrhundert hinein auf Extremfälle konzentrierte, die aus dem unbeanstandeten Normalmaß industriemoderner Naturvernutzung herausragten.[10] Das ist zweifellos ein ernüchterndes Ergebnis, zumal es weniger mit fehlendem Willen oder unzulänglichen Ressourcen als mit ungeschicktem bürokratischem Management zu tun hatte, aber auch hier mahnt ein Blick über die europäischen Grenzen hinaus zu einem differenzierten Urteil. Die frühe Umweltgeschichte hat sich bitterlich über den Freiberger Hüttenrauch beklagt, ohne zu sehen, dass Sachsen dabei im Vergleich mit den gigantischen Metallhütten im US-amerikanischen Westen noch gut bedient war.

Dennoch ist die relative Schwäche des ökologischen Interventionsstaats im Zeitalter der klassischen Moderne unverkennbar. Allerdings markierte dieses Zeitalter auch die Hochzeit der kommunalen Umweltpolitik, die wohl ebenfalls zu den Aktivposten der europäischen Umweltgeschichte zu rechnen ist. Bei den Investitionen in ökologisch signifikante Infrastrukturen – Wasserleitungen, Abwasserkanäle, Schlachthäuser, Gas- und Elektrizitätswerke usw. – dürfte der europäischen Stadt globalhistorisch eine Spitzenstellung zukommen, deren Strahlkraft durch die Imitation auf anderen Kontinenten eher noch zunimmt. Das Erfolgsmodell bröckelte jedoch schon an Europas Rändern. Die russischen Wasserwerke waren zum Beispiel im Unterschied zum europäischen Normalfall zumeist in privater Hand. Selbst St. Petersburg kaufte die private Gesellschaft erst 1891 auf und führte es dann als profitorientiertes Unternehmen weiter, ohne sich um die gravierenden Konsequenzen für die Stadtentwicklung groß zu kümmern; auf den Bau einer Kanalisation wurde vor 1917 sogar ganz verzichtet.[11] In Istanbul war es am Ende gar der türkische Staat, der die privaten Firmen nach langwierigen Klagen über deren Missmanagement übernahm, und das, obwohl Istanbul bei der Versorgung mit Frischwasser aus dem Umland auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken konnte.[12]

Das kommunale Erfolgsmodell zeigt auch, dass sich die Bedeutung des Interventionsstaats nicht allein in seiner Fähigkeit zur Rechtsetzung erschöpfte. Der hiesige Vorschlag, Staatlichkeit zum Bezugspunkt einer transnationalen Umweltgeschichte zu machen, ist deshalb eine gezielte Alternative zu Joachim Radkaus Vorschlag, Verrechtlichung als europäisches Charakteristikum zu betonen.[13] Allerdings ist dieser Unterschied wohl auch in dem begrenzteren chronologischen Rahmen dieses Beitrags geschuldet. Einiges deutet darauf hin, dass sich Verrechtlichung als Signum der europäischen Umweltgeschichte für vormoderne Nutzungsformen (Wald, Wasser, Weide) weitaus überzeugender belegen lässt als für die Herausforderungen der Industriemoderne. Es war ein Charakteristikum moderner Umweltgefahren, dass sie immer wieder ins juristische Niemandsland führten, so dass laufend neue Rechtssetzung erforderlich war, und zwar stets unter dem Alpdruck der wachsenden Probleme; im Immissionsschutz war etwa ein langwieriger Abschied von den für industriegesellschaftliche Verhältnisse völlig unpassenden Bestimmungen des Römischen Rechts zu vollziehen. Für die Geschichte des späten 19. und 20. Jahrhunderts scheint es deshalb lohnender zu sein, auf die in Europa vergleichsweise gut entwickelte Management- und Problemlösungsfähigkeit öffentlicher Körperschaften zu rekurrieren. Dass der Unterschied zur außereuropäischen Welt dabei eher gradueller als absoluter Natur ist, unterstreicht nur den heuristischen Wert einer solchen Perspektive.

3. Natur als Gefahr?

Die historische Erforschung von Naturkatastrophen hat sich in den vergangenen Jahren zur Frage nach den regelmäßigen Strukturen des Umgangs mit Naturgefahren weiterentwickelt. Deshalb ist es naheliegend, die Frage nach kulturellen und/oder institutionellen Mustern auch einmal auf europäischer Ebene zu diskutieren: Gibt es eine europäische Risikokultur? Es lohnt sich, auf der Suche nach einer Antwort zunächst einen Blick auf die Weltkarte der Naturgefahren zu werfen, die die Münchener Rück auf ihrer Internetseite präsentiert.[14] Sie zeigt für Europa einen klaren Nord-Süd-Kontrast: Die gefahrenverheißende Einfärbung findet sich vor allem im mediterranen Europa und auf dem Balkan, und selbst dort ist die Kolorierung im Vergleich mit dem alarmierenden Rot in Teilen der Türkei noch relativ undramatisch. Global gesehen scheint Europas Position auf dieser Karte noch recht günstig zu sein. Aber stimmt dieser Eindruck? Sind es nicht vielleicht doch eher die Interessen der Versicherungswirtschaft, die hier den Blick bestimmen? Die Einstufung weiter Teile Afrikas als „ungefährdetes“ Gebiet weckt in dieser Hinsicht zumindest einen gewissen Verdacht.

Vielleicht lohnt es sich, für eine Annäherung an das Thema zwei Ereignisse nebeneinander zu stellen. Das Erdbeben von San Francisco 1906 und das dadurch verursachte Feuer gingen in das kollektive Gedächtnis der Vereinigten Staaten ein, und die San-Andreas-Verwerfung ist seither weltberühmt.[15] Ganz anders sieht dies für das Erdbeben von Messina zwei Jahre später aus: Obwohl die Opferzahlen um ein Vielfaches höher lagen, blieb die Erinnerung überwiegend national und regional begrenzt. Es wäre kurzsichtig, dies mit der Lage Messinas am Rande Europas zu erklären. Die beiden wichtigsten Naturkatastrophen der europäischen Kulturgeschichte, das Erdbeben von Lissabon 1755 und die Zerstörung von Pompeji und Herkulaneum im Jahre 79 nach Christus, waren schließlich geographisch kaum weniger peripher. Entscheidend war wohl eher, dass San Francisco auf der mentalen Landkarte Amerikas eine sehr viel prominentere Rolle spielte als Messina auf dem europäischen Pendant.

Kann man deshalb davon sprechen, dass sich die Natur als Gefahrenquelle im kollektiven europäischen Bewusstsein weniger markant eingeschrieben hat als etwa in Amerika oder Japan? Die hysterischen Reaktionen auf einwandernde Bären und Wölfe in Deutschland mögen dies suggerieren; aber es ist wohl mehr als unbefriedigend, eine solche Diskussion auf der Basis anekdotischer Eindrücke zu führen. Wichtiger erscheint der Hinweis, dass zwei europäische Regionen mit besonders augenfälligen Naturgefahren zugleich in beschwichtigender Weise kulturell überformt sind. Da ist zum einen der Alpenraum: Die vielfältigen Gefahren des Alpenraums verschwinden zumindest zu sehr erheblichen Teilen hinter der romantischen Verklärung der alpinen Landschaft.[16] Und da ist zum anderen die Sturmflutgefahr an der Nordseeküste: Katastrophen wie die „Mandränken“ von 1362 und 1634, die Weihnachtsflut von 1717 oder auch die Überschwemmung weiter Teile der Niederlande 1953 lassen sich zumindest kulturell besser verarbeiten, wenn sie als Teil eines epischen Kampfes des Menschen mit dem Meer gelesen werden. Beide Fälle deuten darauf hin, dass es nicht nur lokale Prozesse der Katastrophenbewältigung gab, sondern auch ein überregionales Narrativ, das mit Blick auf den kollektiven Schmerz, den jede unerwartete Katastrophe unvermeidlich mit sich bringt, palliativ wirkte. Es versteht sich freilich von selbst, dass eine Diskussion über dieses europäische Narrativ nicht in Konkurrenz zu regionalen Risikokulturen geführt werden sollte, sondern als ihr notwendiges Komplement.

Die Erfahrung einer europaweit vernetzten Naturgefahr gab es seit dem Ende der Pest in Europa wohl nur in Form der Cholera. Deren Bedeutung für die Geschichte der Hygienebewegung ist so oft hervorgehoben worden, dass man verwundert registriert, dass diese transnationale Geschichte bislang praktisch ungeschrieben ist – auch wenn Richard Evans Monumentalstudie zu Hamburg immerhin einen gewissen Trost liefert.[17] Eine zweite Erfahrung einer allerdings globalen mikrobiellen Vereinigung bot die berühmte Grippeepidemie am Ende des Ersten Weltkriegs; aber das blieb zumindest in diesem katastrophalen Ausmaß eine einmalige Erfahrung. Die paneuropäische Seuchenerfahrung war somit im 20. Jahrhundert eher die Erfahrung einer überwundenen Gefährdung.

4. Ereignisse

Seit einiger Zeit läuft die Historisierung der ökologischen Bewegung, und zumindest für den deutschen Fall deutet einiges darauf hin, dass die Interpretationsmacht für die 1970er Jahre von den Soziologen der Neuen Sozialen Bewegungen an die Historiker übergegangen ist. Für den Umwelthistoriker bleibt die grüne Bewegung freilich ein Rätsel, zumindest dann, wenn er das Phänomen nicht mit schlichten Aufstiegs-Narrativen zu greifen versucht. Die Umweltbewegung ist so etwas wie das Chamäleon unter den sozialen Bewegungen, dessen Konturen umso mehr verschwimmen, je genauer man es betrachtet. Wohl auch deshalb ist der europäische Ausblick in der Forschung bislang unterentwickelt: Wer ohnehin Probleme hat, seinen Gegenstand zu bestimmen, hat zu verwirrenden Ausblicken in den Rest der Welt verständlicherweise wenig Neigung.

Es könnte vor diesem Hintergrund vielleicht doch mehr als einen Rückfall in archaische historiographische Muster bedeuten, wenn hier die Frage nach Ereignissen gestellt wird, die die europäische Umweltbewegung geprägt haben. Eine solche Frage wird sich zweifellos auf die Zeit seit 1970 zu fokussieren haben. Gewiss gab es auch schon vorher transnationale Beziehungen: Vogelschutz- und Heimatschutzkonferenzen, Gespräche beim Völkerbund und später im Rahmen der 1948 gegründeten International Union for Conservation of Nature. Punktuell gab es auch eine Zusammenarbeit bei einzelnen Konflikten, so etwa beim Kampf um den Knechtsand in der Wesermündung, wo die lokale Bevölkerung mit britischen Vogelschützern zusammenarbeitete. Aber diese Kontakte waren und blieben ebendies: punktuell.

Ein echtes Netz von Beziehungen lässt sich wohl erst ab 1970 erkennen, als Europäisches Naturschutzjahr ohnehin ein günstiger Bezugspunkt. Zu den Knotenpunkten zählten politische Ereignisse wie der Stockholmer Umweltgipfel von 1972, aber auch Katastrophen wie Tschernobyl und die europaweite Suche nach den Dioxinfässern von Seveso, hinzukommen regionale Protestcluster, für die die Umwelt- und Anti-Atomkraft-Bewegung in Südbaden, Elsass und Nordwestschweiz eines der besseren Beispiele ist. Aber wie lassen sich solche Impulse gegenüber den nationalen und regionalen Geschichten und globalen Ereignissen wie dem Rio-Gipfel und dem Montreal-Protokoll gewichten? Klar ist bislang nur, dass diese ökologische europäische Erfahrungsgemeinschaft, so sie tatsächlich existiert, am Eisernen Vorhang endete. Der Osten Europas nahm am Stockholmer Umweltgipfel nicht teil, und an den paneuropäischen Politikdebatten waren sie nur beim Ferntransport der Schwefelemissionen ein wenig beteiligt. Diese Grenze ist bis heute zu spüren und gehört zu den unbequemen Wahrheiten der angeblich so globalen Umweltdebatte. Kein westeuropäischer Politiker könnte sich eine Brachialattacke auf die Umweltbewegung leisten, wie sie der tschechische Staatspräsident Václav Klaus in seinem Buch Blauer Planet in grünen Fesseln unlängst geritten hat.[18]

5. Diversität

Als fünfter und letzter Punkt sei hier die Frage aufgeworfen, inwiefern nicht auch die Vielfalt des europäischen Kontinents eine Perspektive für transnationale Umweltgeschichtsforschung offeriert. Es bedarf keiner ausführlichen Begründung, dass solche Überlegungen rasch auf geschichtspolitisch vermintes Terrain führen. Die Geschichte der Naturalisierung nationalstaatlicher Grenzen ist nicht nur ziemlich lang, sondern auch ziemlich blutig; man denke nur an den „deutschen Rhein“. Eine allzu forsche Kombination von geographischer und politischer Vielfalt, zumal mit feierlichem Unterton, ergäbe da rasch eine üble Mischung. Weder sind die Grenzen Europas natürlich, noch sind die nationalstaatlichen Territorien homogen – eine simple Einsicht, die hier jedoch der Sicherheit halber noch einmal ausgesprochen sein mag.

Diversität zählt freilich zu den besonders schwer messbaren Parametern der Historie. Eine Annäherung verspricht ein Blick auf die Vereinigten Staaten, in der Diversität – hier verstanden als humanökologische Kategorie im Unterschied zu den ethnischen und anderen Dimensionen gesellschaftlicher Vielfalt, die in den USA gerne unter diesem Leitbegriff diskutiert werden – durch die nationalstaatliche Einheit bei einer Europa vergleichbaren Größe eine besondere Herausforderung war. Im amerikanischen Fall überlagerten sich mindestens fünf Dimensionen der Diversität:

- der Kontrast von Stadt und Land, der durch das Übergewicht ländlicher Interessen in vielen Staatsparlamenten auch politisch zementiert war;

- der Gegensatz von extrem dicht und extrem dünn besiedelten Regionen und dem damit zusammenhängenden breiten Spektrum extensiver und intensiver Landschaftsnutzungen;

- der großen Variabilität der primären ökologischen Herausforderung, die je nach Region in Wassermangel (Westen), Auslaugung von Böden durch Monokultur (Süden), parakolonialistischen Beziehungen von Metropole und Hinterland (mit Chicago als am besten dokumentiertem Fall[19]) oder suburbaner und postsuburbaner Zersiedelung (teilweise schon seit 1900 in Neuengland, Mid-Atlantik, Florida und Kalifornien) bestand;

- die Spannung zwischen interventionsstaatlich und libertär orientierten Bundesstaaten, wobei letzteres ideologisch (Nevada) oder strukturell (Louisiana) bedingt sein konnte, sowie

- historisch kontingente Sonderrollen von einzelnen Orten (z.B. Pittsburgh) und Bundesstaaten (insbesondere Kalifornien).

Die Konsequenzen ziehen sich wie ein roter Faden durch die amerikanische Umweltgeschichte. Dasselbe Aktionsprogramm des Bundes konnte für die eine Region zu drastisch und für eine andere unzulänglich sein, wobei zu bedenken ist, dass das Gewicht der Bundesregierung im Umweltbereich schon um 1900 erheblich war und seither enorm gewachsen ist. Der im Zuge des New Deal geschaffene Soil Conservation Service (SCS) liefert ein anschauliches Beispiel: Er wurde mit Blick auf die Dust Bowl sowie die Erosionsprobleme des Südens gegründet, aber als landesweite Instanz etabliert. Das führte dazu, dass sich Organe des SCS in Regionen ohne große Erosionsprobleme auf Meliorationsprojekte stürzten, die wiederum die ökologischen Meriten der Behörde unterminierten. Der Verweis auf die Zerstörung wertvoller Feuchtgebiete durch das Personal des SCS war in der Umweltrhetorik um 1970 so häufig, dass sie auch jene Arbeiten des SCS diskreditierte, die eigentlich ganz im Sinne der Umweltbewegung waren.

Ähnlich paradoxe Entwicklungen dürfte es in der europäischen Geschichte zumindest deutlich seltener geben, und das dürfte wohl auch damit zusammenhängen, dass die geographische Vielfalt Europas bis zu einem gewissen Grad nationalstaatlich aufgefangen werden konnte. Auch wenn sich innerhalb europäischer Nationalstaaten vielfach eine sehr signifikante geographische Vielfalt erkennen ließ, so gab es doch wohl nur selten jene sich komplex überlagernde, multidimensionale Diversität, die in den USA so verwirrende Folgen zeitigen konnte. Die Sowjetunion und das Osmanische Reich mögen in dieser Beziehung als Ausnahmen verbucht werden, die die Regel bestätigen.

Im Unterschied zu den vorigen vier Punkten ist es jedoch nicht ganz leicht, aus diesem fünften Punkt klare Forschungsfragen zu entwickeln. Die Vielfalt Europas ist vielmehr ein metahistorisches Phänomen, das fast schon in den Bereich der Geschichtsphilosophie hineinragt. Allenfalls kann man es als Mahnung betrachten, bei aller Begeisterung über transnationale Bezüge nicht die Barrieren zu unterschätzen, die in der Vielfalt der europäischen Staatenwelt und ihrer Geografie angelegt waren. Die Geschichte der Nationalparks liefert ein nachdrückliches Memento: Kaum eine andere Institution hat eine so lange und international verzweigte Tradition wie die Nationalparkidee, und doch firmieren unter diesem Obertitel innerhalb Europas völlig unterschiedliche Schutzstrategien. Es ist eben im unübersichtlichen Europa ein weiter Weg von der Kommunikation über das Verstehen bis zum Kopieren – und erst recht bis zur Vereinheitlichung. Letzteres ist bekanntlich seit einiger Zeit ein Projekt der Europäischen Union, aber vor dem Hintergrund der skizzierten Vielfalt beginnt man zu ahnen, welch gewagtes Experiment sich dahinter verbirgt.

Synergien?

Michael Mitterauer hat in seiner vielbeachteten Diskussion der mittelalterlichen Grundlagen des europäischen Sonderwegs eine gewisse Konvergenz der europäischen Besonderheiten suggeriert: Die von ihm in welthistorischer Perspektive herausgearbeiteten Eigenheiten wurden durch ihr Zusammenwirken zum Fundament des europäischen Aufstiegs.[20] Eine ähnliche Synergie ist hinter den skizzierten Faktoren schwerlich zu erkennen, vielmehr weisen sie in völlig unterschiedliche Richtungen. Die skizzierten europäischen Sonderbedingungen enthalten Potentiale für eine besondere ökologische Nachhaltigkeit, aber auch für das genaue Gegenteil, und zur Erklärung des europäischen Sonderwegs, um den sich bekanntlich seit Max Weber eine ebenso schwierige wie unverzichtbare Debatte dreht, scheint die Umweltgeschichte deshalb im Moment nur eine recht schwankende Grundlage zu bieten.

Das unterstreicht allerdings nur, dass der Blick auf die paneuropäischen Gemeinsamkeiten nur eine von mehreren analytischen Ebenen sein kann, welche erst durch ihre Überlagerungen und Wechselwirkungen ein realistisches Bild vermitteln. Einige der konkurrierenden Analyseebenen, etwa die des angloamerikanisch bestimmten „Westens“ oder des Kolonialismus, laufen sogar darauf hinaus, markante Unterschiede innerhalb des europäischen Kontinents in greller Form auszuleuchten, und es scheint dem hiesigen Verfasser ausdrücklich erwünscht, diese alternativen Sichtweisen ebenso intensiv weiterzuverfolgen wie die hier diskutierte Frage nach europäischen Gemeinsamkeiten. Jürgen Osterhammel hat das Projekt einer Weltgeschichte jüngst als „ein durch Augenmass [sic] und Theorie kontrolliertes Spiel mit Perspektiven“ charakterisiert[21], und in diesem Sinne konnte es hier nicht um mehr gehen als eine einzelne Bedeutungsebene, deren relatives Gewicht erst dann zu bestimmen sein wird, wenn für andere Perspektiven ähnliche Versuche vorliegen. Es geht hier mithin lediglich darum, den Anstoß zu einer überfälligen Debatte zu geben.

Einiges spricht dafür, dass sich ökologische Perspektiven, die sich zu einem bestimmten Stil des Umweltmanagements verdichten lassen, weniger auf der paneuropäischen Ebene als auf der Ebene begrenzter Naturräume finden lassen werden. Ansätze zu einer Umweltgeschichte der Ostsee oder des Alpenraums existieren, würden jedoch von einer stärkeren Orientierung an solchen übergreifenden Leitfragen enorm profitieren. Noch klarer könnte das Bild werden, wenn wir mehr Studien über transnationale Regionen besäßen. Inwiefern entwickelte sich etwa im Bodenseeraum ein grenzüberschreitender Verhaltensstil, der mit den besonderen mikroklimatischen Bedingungen am größten See Mitteleuropas zusammenhing? Wenn sich die Umweltgeschichte solchen Leitfragen weiterhin verschlösse, käme dies einem Akt der willfährigen Selbstmarginalisierung zumindest bedenklich nahe.

[1] Fachintern mag diese Debatte längst erledigt sein, aber es ist zu bedenken, dass das öffentliche Erscheinungsbild der Umweltgeschichte nicht unwesentlich von Arbeiten geprägt ist, die den Flirt mit dem ökologischen Determinismus recht ungeniert betreiben. (So etwa Diamond, Jared, Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen, Frankfurt am Main 2005, vgl. dazu Gorissen, Matthias; Meissner, Jochen, Lehren aus der Geschichte oder historisch verbrämter Alarmismus? Jared Diamonds Thesen über die ökologischen Grundlagen gesellschaftlichen Niedergangs. In: H-Soz-u-Kult, 23.08.2007, (08.07.2009), und Behringer, Wolfgang, Kulturgeschichte des Klimas. Von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung, München 2007, vgl. dazu die Rezension von Poliwoda, Guido. In: H-Soz-u-Kult, 18.03.2008, (08.07.2009).)

[2] Als ein wichtiger Versuch mit allerdings arg reduziertem Europabild vgl. Radkau, Joachim, Exceptionalism in European Enironmental History, in: Bulletin of the German Historical Institute 33 (2003), S. 23-44; dazu McNeill, John R., Theses on Radkau, in: ebd. S. 45-52.

[3] Vgl. White, Tamara L. u.a. (Hgg.), Northern Europe. An Environmental History, Santa Barbara 2005; Hughes, J. Donald, The Mediterranean. An Environmental History, Santa Barbara 2005, und Delort, Robert; Walter, François, Histoire de l’environnement européen, Paris 2001.

[4] Uekötter, Frank, Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, München 2007. Ausdrücklich richtet sich der Blick hier auf die umwelthistorische Literatur. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass ökologische Aspekte in der breiten Literatur zum „Wunder Europas“ durchaus nicht unberücksichtigt geblieben sind; exemplarisch seien die Arbeiten von Eric Jones und Kenneth Pomeranz erwähnt. (Jones, Eric, The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia, 3. Aufl., Cambridge 2003; Pomeranz, Kenneth, The Great Divergence. Europe, China, and the Making of the Modern World Economy, Princeton 2000.) Es geht hier nicht darum, eine längst begonnene Debatte gewissermaßen neu zu erfinden, sondern vielmehr um den Versuch, den Beitrag der umwelthistorischen Forschung zu dieser Debatte auszuloten.

[5] Rahmstorf, Stefan; Schellnhuber, Hans Joachim, Der Klimawandel. Diagnose, Prognose, Therapie. München 2006, S. 33.

[6] Bezeichnenderweise kommt Europa in John Richards Umweltgeschichte, welche stark die gedankenlose Ausbeutung unter dem Eindruck überreicher Ressourcen betont, nur ganz am Rande vor. (Richards, John F., The Unending Frontier. An Environmental History of the Early Modern World, Berkeley 2003.)

[7] Reinhard, Wolfgang, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2000, S. 15.

[8] Dazu Andrews, Richard N., Managing the Environment, Managing Ourselves. A History of American Environmental Policy, New Haven 1999, neben vielen anderen.

[9] Dazu neuerdings Leendertz, Ariane, Ordnung schaffen. Deutsche Raumplanung im 20. Jahrhundert, Göttingen 2008.

[10] Uekoetter, Frank, The Age of Smoke. Environmental Policy in Germany and the United States, 1880-1970, Pittsburgh 2009.

[11] Zimmermann, Clemens, Die Zeit der Metropolen. Urbanisierung und Großstadtentwicklung, Frankfurt am Main 1996, S. 101.

[12] Mohajeri, Shahrooz; Dinçkal, Noyan, Zentrale Wasserversorgung in Berlin und Istanbul. Einrichtungs-, Diffusions- und Akzeptanzprozesse im Vergleich, in: Technikgeschichte 69 (2002): 113-147.

[13] Radkau, Exceptionalism, S. 26-28.

[14] (08.07.2009).

[15] Dazu jüngst Strupp, Christoph, Dealing with Disaster. The San Francisco Earthquake of 1906 (Institute of European Studies, University of California, Berkeley, Paper 060322 [2006], online verfügbar unter (08.07.2009).)

[16] Diese Sicht fehlt im ansonsten vorzüglichen Buch von Pfister, Christian (Hg.), Am Tag danach. Zur Bewältigung von Naturkatastrophen in der Schweiz 1500-2000, Bern 2002.

[17] Evans, Richard J., Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830-1910, Reinbek 1990 (englische Erstausgabe 1987).

[18] Klaus, Václav, Blauer Planet in grünen Fesseln. Was ist bedroht: Klima oder Freiheit? Wien 2007.

[19] Cronon, William, Nature’s Metropolis. Chicago and the Great West, New York und London 1992.

[20] Mitterauer, Michael, Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs, München 2003. Noch weitergehend hier Kuchenbuch, Ludolf, Kontrastierter Okzident. Bemerkungen zu Michael Mitterauers Buch „Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs“, in: Historische Anthropologie 14 (2006), S. 410-429.

[21] Osterhammel, Jürgen, Alte und neue Zugänge zur Weltgeschichte, in: Ders. (Hg.), Weltgeschichte, Stuttgart 2008, S. 9-32, Zitat S. 22.

Literaturhinweise:

Krech, Shepard III; McNeill, John R.; Merchant, Carolyn (Hgg.), Encyclopedia of World Environmental History, 3 Bde., New York 2004.

McNeill, John R., Blue Planet. Die Geschichte der Umwelt im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2003.

Radkau, Joachim, Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt, München 2000.

Siemann, Wolfram (Hg.), Umweltgeschichte. Themen und Perspektiven, München 2003.

Whited, Tamara L. u.a. (Hgg.), Northern Europe. An Environmental History, Santa Barbara 2005.